肉 細切り楽々 やり方 を紹介します。 薄切り肉 は下準備が意外とやっかいです。切ろうとすると、包丁に肉がくつついたり、肉がくにゃっとゆがんだりしてやりづらいものです。

この薄切り肉 を細切りにする簡単な方法があるので紹介します。包丁の扱い方と冷凍保存する方法、さらに肉にさっと水を振る方法の3つあります。

また、薄切り肉を冷凍保存するときのポイントも紹介します。

細切り料理の王道 青椒肉絲

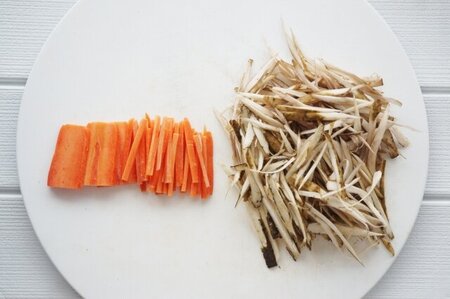

青椒肉絲などを作るときには、細切りにしなければいけません。また牛肉とごぼうをさっと炒めるときも細切りのほうがいいでしょう。案外、薄切り肉を細切りするシーンは多いものです。

細切り料理の王道といえば、やはりきんぴらごぼうと青椒肉絲です。すべて同じ幅の細切りに切りそろえると見た目も味わいもぐっと本格的になる。そのほか、サラダのように生で食べる場合にも向いている切り方です。

細切りの基本は、包丁で切るやり方です。繊維に沿って細切りにするとシャキシャキとした食感を楽しむことができるでしょう。逆に繊維を断ち切る方向に細切りにすると火が入りやすく、食感も柔らかになることが多いので細切りは必須です。

人参や大根などは、料理によって使い分けるといい。基本は薄切りにして、端から細く切りそろえるだけです。薄切りを少しずつ重ねて、端から切ると切りやすい。曲面がまな板に当たっていると切りにくいので、切り口を下にしてまな板に置くことを基本にするといいでしょう。

スライサー 細切り

スライサーを使うと細切りは、楽に美しく仕上げることができるでしょう。スライサーで行う方法は2パターン。まずは普通のスライサーで細切りを作る方法。ここでは部分的にスライサーを活用する。薄切りをスライサーに任せます。包丁で切るよりも楽に均一に切ることができる。薄切りにしたものは、包丁と同じやり方で細切りにするだけ。人参やごぼう、大根などもこの方法を使うことができる。セロリやたけのこには、この方法は不向き。包丁のほうが手早くできるでしょう。

攻略法として、まず包丁を「事前に引いて」切ることが 1 つ。押して切ると肉がゆがんで思うように切れず、切り口もきれいになりません。

さらに、切れ味をよくする特効薬は「水」。切る前に肉の上にさっとひと振り。こうすると水がワックスのように働き、す~つと包丁がすべるようになる。

細切りをもっと楽にする方法

もう1つ、とっておきの方法は「ちょっと凍らせてから切る」という方法です。

切る前に肉を冷凍庫に入れ、半冷凍くらいで取り出す。この状態で切ると肉がくにゃつとならず、切れ味はさっくりに変わります。水をかけて引いて切る。半冷凍にして切る。こんな簡単すぎるワザで、薄切り肉がぐっと扱いやすくなります。薄切り肉 冷凍時のポイントは次の3つです。おいしく食べるには大事なポイントです。

冷凍時のポイント

ポイント ① 買ってきてすぐに冷凍すること!

ポイント ② パックから取り出してから冷凍すること!

ポイント ③ 急速冷凍すること!

使用頻度の高いこま切れ肉と薄切り肉は、1人分ずつ小分けに冷凍しましょう。炒め物や煮物などに凍ったまま使えるので、便利です。

豚薄切り肉は食べやすい大きさにカットしてからラップで包む。またはトングや菜箸などで1枚ずつ広げてラップを間に挟み、重ねてから冷凍するとはがしやすいのでとても使いやすいです。

[PR] [PR]

リンク

◆商品名:KUWAN 手動ミートスライサー 家庭用 業務用手動肉切り機 冷凍肉スライス オールステンレス鋼

スライサーボディ材質:ステンレス鋼

ブレード材質:ステンレス鋼 長い刃:200mm刃物、生物工学設計、横断面170mmの肉も簡単に処理できます。

各食材も処理でき:肉を押す蓋の方向が調整できるため、各形状の食材も置くできます。また厚みが用途に合わせ 0.3 mm ~ 25 mmを調整可能です。スライス厚の均一性が保証します。

牛肉 豚肉 等、冷凍したあどて、スライスできます。ほかきゅうり、人参切ることできます。飲食店の厨房の即戦力となり威力を発揮します。 シリコーン製の吸引キャップで卓上に固定しやすくて、滑り止め!脱落防止!誰でも簡単に 薄切り肉 細切り できますので安心です。

調理法

まず、いちばんのクイックコースが「 湯通し 」。材料をさっと湯にくぐらせたり、熱湯をかけることで、表面の汚れを取ったり、余分な油を洗い流すのが目的。

まず、いちばんのクイックコースが「 湯通し 」。材料をさっと湯にくぐらせたり、熱湯をかけることで、表面の汚れを取ったり、余分な油を洗い流すのが目的。